革新のキーワード「治験」| 武田薬品

新薬を生み出す「治験」ってナンダ?

革新のキーワード「治験」

タケダの取り組みを、より分かりやすく。

医療に関連する専門用語の基本的な知識を解説する革新のキーワード。

今回は、健康な方や患者さんにご協力いただき、薬の安全性と有効性の確認と評価を行う、”治験”を解説します。

人を対象とした臨床研究のなかでも、新しい薬を生み出すプロセスの一つとして行われるのが“治験”です。

index

01 治験とは

治験は、未来の治療の選択肢を増やすことにつながる

―“治験”というプロセスを経て、新しい薬は生み出される

人を対象として行われる医学研究のことを「臨床研究」といいます。臨床研究のうち、薬剤、治療方法、診断方法等の効果や安全性を明らかにする研究を「臨床試験」といいます。この臨床試験の中でも、国(厚生労働大臣)から薬や医療機器としての承認を得ることを目的として行われるものを「治験」と呼んでいます(図Ⅰ)。

― 新しい薬が作られるまでのステップ

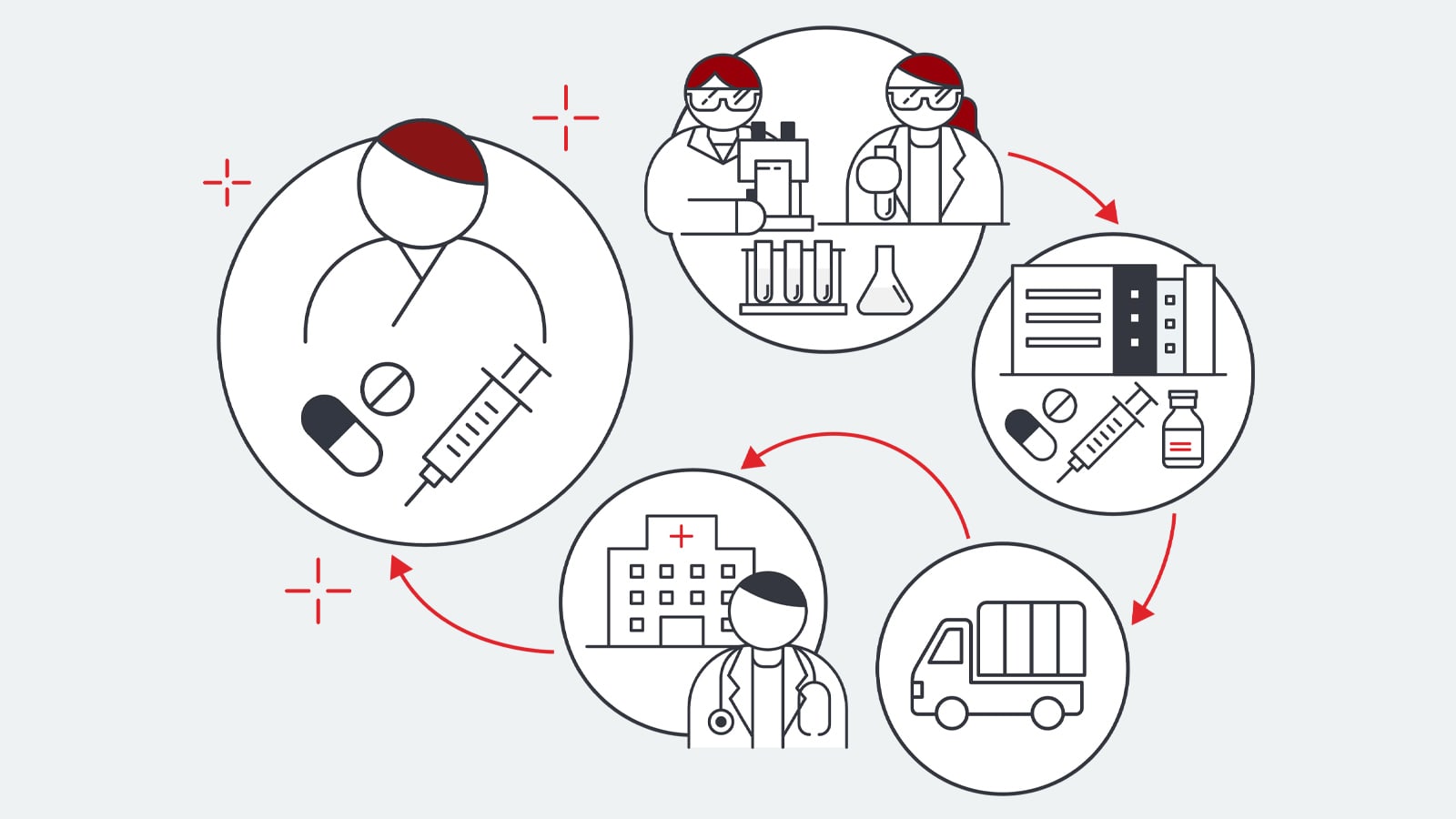

新しい薬を世に生み出すには、治験の実施が必要です。治験では、治験に入る前段階の試験管などで培養した細胞を用いた研究や動物を対象とした研究で有効性が期待され、安全性に大きな懸念がなさそうな「薬の候補」(以下、治験薬)を人に対して投与します。治験は、通常、3つの段階を踏みます。

- 臨床第1相試験 健康な成人を対象とし、治験薬の安全性を調べる。 体内での薬剤の動きや代謝について調べる。主に健康な成人を対象に、治験薬の成分がどのように体に吸収・代謝・排泄されるかなどの安全性を調べます。 ※一部疾患の治験においては、患者さんを対象に行う場合があります。

- 臨床第2相試験 少数の患者さんを対象とし、治験薬の用法と用量を調べる。 効果と安全性が得られる用法と用量を調べる。少数の患者さんを対象に治験薬を使用してもらいます。量やタイミングを変化させながら、得られる効果や副作用の有無などを調べます。

- 臨床第3相試験 多数の患者さんを対象とし、治験薬の効果を調べる。 より多数の患者さんに治験薬を使用してもらいます。治験薬とプラセボ(薬の成分がまったく入っていない偽薬)などを比べて、治験薬の効果が優れているかや、安全性などを検証します。

※また治験を行う医療機関についても、GCP省令で定められた要件を満たす病院のみで実施することができます。医療設備が充分に整っていることに加え、責任を持って治験を実施する医師や看護師、薬剤師などがそろっていること、治験の内容を審査する委員会を利用できること、緊急の場合にはすぐに必要な治療や処置が行えることが要件となっています。

製薬企業は、治験の結果を取りまとめ、治験薬の品質や治験に入る前の研究段階での資料などとともに、国(PMDA* )に提出します。効果や安全性・適切な使い方などについて審査が行われ、審査の結果、国(厚生労働大臣)から承認されてはじめて治験薬から「医薬品」となり、多くの患者さんへ使われることになります。

*PMDA(医薬品医療機器総合機構)は、厚生労働省所轄の独立行政法人であり、医薬品と医療機器の承認審査・安全対策や健康被害の救済など行っています。治験は新しい薬を生み出すプロセスとしてだけでなく、すでに承認されている薬の適応拡大(他の疾患でも使えるようにする)などでも行われます。

02 治験のながれ

治験は、参加者への治験の説明や同意取得、治験実施期間、治験結果の解析といった、大きく3つのステップで実施します。正しく安全に実施するため、治験は参加者の自由意思に基づく同意をいただいたうえで、治験担当医師をはじめとした様々な専門家の関わりのもとに行い、治験終了後は治験薬の評価を経て、新薬の承認へと進んでいきます。

参加者への治験の説明&同意取得

治験担当医師は、治験の参加基準にあてはまりそうな患者さんに対し、治験に関する詳細な説明を行います。患者さんの自由意思に基づいた同意のもと、治験が開始されます。

治験期間中

治験が始まると、医師の診察、投薬、経過観察を一定期間繰り返し、治験薬の効果や副作用を確認します。

治験結果の解析

治験担当医師は、治験参加者からさまざまなデータを集め、記録します。このデータを製薬企業が取りまとめて解析します。

03 よくあるご質問

A. 治験は安全性に十分に配慮された計画に基づいて行われます。

治験の実施は、「安全に実施すること」に重点が置かれています。それでも予期しない副作用が発現した際には、すぐに医療機関が対応できる体制が整えられています。また、国(厚生労働省)が定めたルールや国際的なルールの中で、治験参加者の人権・安全を守り、科学的に適正に実施しなくてはいけないと定められており、様々な背景を持つ方で構成される委員会で実施に関して了承を得た上で行われます。さらに、治験の実施のためには国にその実施を届け出ることが義務付けられています。

治験へ参加するにあたっては、治験の特徴や利益・不利益などが十分に説明され、参加の判断や途中での参加中止など、参加者の自由な意思が尊重されます。

A. 基本的には使うことはできません。

ただし治験薬によっては、長期間使用した場合の有効性・安全性を検証する治験計画を別途設けている場合があり、長期使用の治験に改めて参加することで、使用が可能になるケースがあります。

A. 治験薬の有効成分が入っていない薬のことです。

日本語では「偽薬(ぎやく)」と訳され、「外見」「重さ」「味」など、見た目だけでは本当の治験薬と区別がつかないようにブドウ糖や乳糖などで作られています。治験では治験薬とプラセボを比較することで、その結果により治験薬が科学的に有効であることを証明する手段になっています。

A. 法律で守秘義務が課されています。

治験実施医療機関の職員や製薬企業の社員に対して、治験参加者の情報に関する守秘義務が法律で課されており、治験に参加される方のプライバシーは、厳重に守られます。また医療機関から製薬企業に渡される治験参加者のデータは、名前や住所などの情報がコード番号に置き換えられていますので、個人を直接特定することはできないようになっています 。

A. 治験コーディネーターなどもサポートしてくれます。

医師以外に、看護師、薬剤師、治験コーディネーター(CRC)と呼ばれるスタッフがサポートをしてくれます。CRCは治験に参加される方の相談窓口となります。治験薬や治験の進め方の説明、診察や検査などへの立ち会い、スケジュール調整などを行います。困ったことや心配なことがあればいつでも相談することができます。

A. 治験の中止・続行といった判断は、治験参加者の意思が尊重されます。

副作用などが起きた場合、治験を中止するケースもあります。また治験をやめたいと思った時も、いずれのタイミングにおいても医師や治験に関わるスタッフへ告げることでやめることができます。治験への参加を途中でやめても、これまで通りの治療を受けることができます。