ランチが育む国籍を超えた信頼 | 武田薬品

国境を越えたチームワークってナンダ?

ランチが育む国籍を超えた信頼

がん領域ユニットグローバル・プログラム・リーダー越智 匡

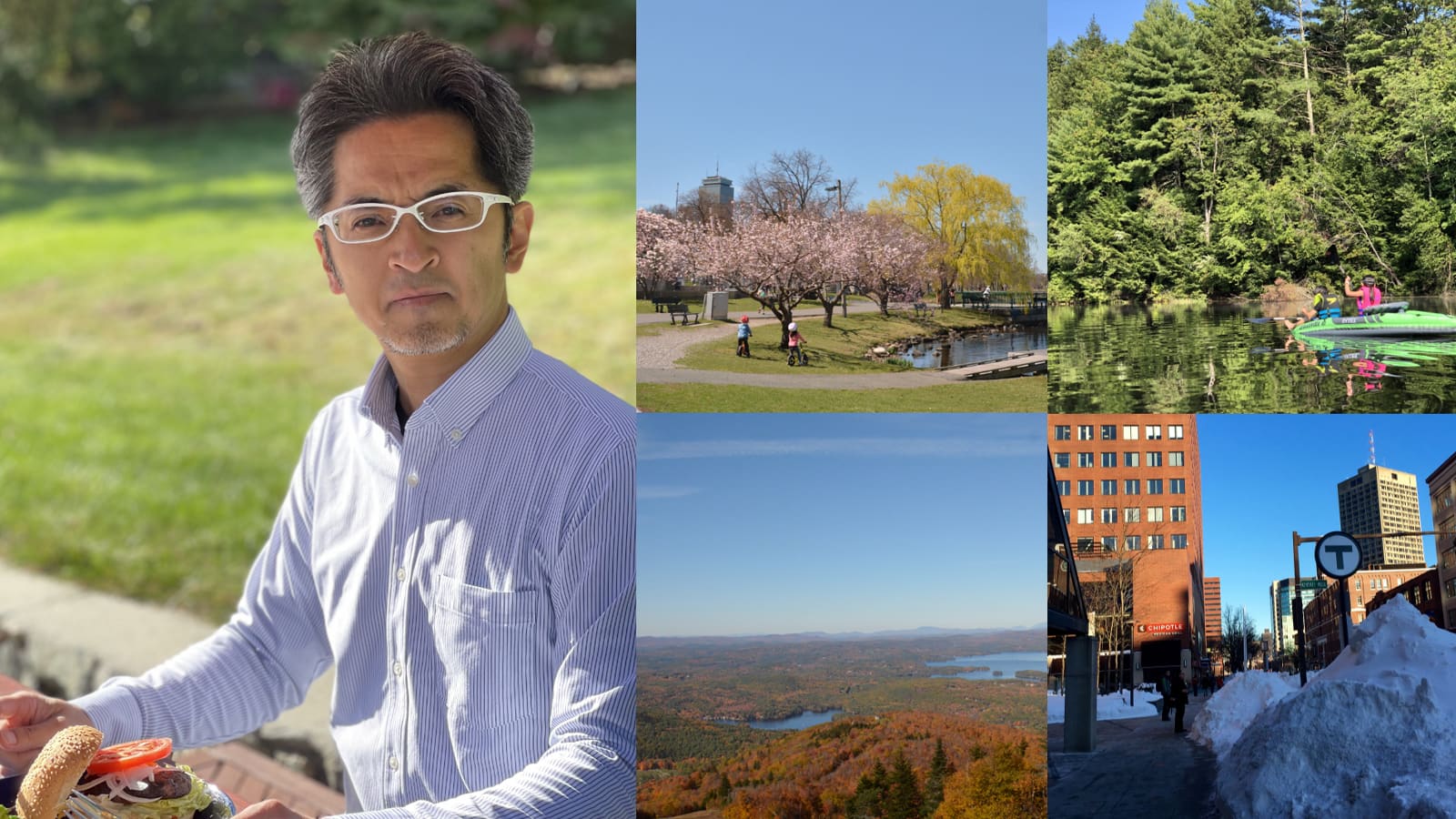

世界で活躍するタケダの従業員のランチタイムにお邪魔をして、海外で活動する様子を伝える「世界のタケダランチタイム」。今回はアメリカのケンブリッジで働く越智匡さんに現地での働き方や文化についてお話しいただきました。

<今日の越智さんのランチ> アメリカンハンバーガーとフライドポテト、サラダのセット

越智さんはケンブリッジでお仕事をされていますが、どんな街ですか?

ケンブリッジで仕事をされるようになった経緯について教えていただけますか?

2010年にタケダに入社(復職)して以来、日本では医薬品製造プロセスの研究開発を担っているファーマシューティカル・サイエンスに所属し、戦略企画業務に従事していたのですが、タケダのグローバル化に伴い、ボストンにいる上司のチームに所属することが決定したことから海外での経験を積むということも含めて、2014年にボストンへ赴任することになりました。 当初は2年の想定だったのですが、ボストンでの業務経験にやりがいを感じ日本には戻らず、現在に至っています。

現在ケンブリッジで、越智さんはどのような業務をされていますか?

がん領域における「免疫細胞治療」のプログラムをグローバル・プログラム・リーダーとしてリードしています。 私たちの体は、がん細胞を見つけて攻撃をしかけるという免疫の働きがあるのですが、がん細胞の中には免疫から逃れることができ、異常増殖を続けていくものがあり、がんの発症・進行に至ります。代表的な免疫細胞治療として、患者さんもしくは健常人ドナーから採取したT細胞・NK細胞などをがん細胞を認識し攻撃できるように改変し患者さんに投与するという療法があります。 各プログラム毎に、グローバル・プログラム・チームという専門チームが、各組織から担当がアサインされることにより形成されるのですが、グローバル・プログラム・リーダーはそのチームのまとめ役になっています。

日本での業務と、ボストンの業務で違いはありましたか?

2010年の入社以降、タケダのグローバル化に伴い、文化・スタイルの「違い」に戸惑ったこともありましたが、アメリカに赴任して以来、年々、文化・スタイルの「違い」を相互的に活かすことができた時のベネフィットの大きさをより感じています。 日本とボストンでの「違い」、ボストンの中でも様々な国から優秀な人材が集まってくることによる多様性からくる「違い」を、チームの中で認知・理解し合い、尊敬しあえるようになると「違い」のインクルージョンが起きて、とても強いチームが構成され、「違い」のインクルージョンを実現することで、他が模倣することが難しいユニークネスが実現できると信じています。

より広くダイバーシティを経験できているというのは、アメリカ赴任から得た大きな要素の一つと思っています。 さらに、こちらは年齢などに関係なく、意識の高い社員はどんどん大きな仕事のリード役を取りにいくという積極的な文化にプラスの影響を受けているように思います。 また、アメリカ赴任して8年になるので、状況は変わっていると思いますが、赴任当時は、「この仕事、必要?」と疑問に思うような業務が、日本と比べるとアメリカでは格段に少ないように思った記憶があります。

越智さんは課題に向けてどのような想いで取り組まれていますか?

がんは命に関わる疾患ですので、各担当者、各チーム、そして組織全体が「患者さんをいかに救えるのか」を考えており、“WE ASPIRE TO CURE CANCER”を組織の合言葉として、患者さん第一で1日でも早く画期的な治療を提供すべくチームで日々の活動に取り組んでいます。 日々の業務上での話としては、どの業界・どのプロジェクトでも同じだと思うのですが、医薬品の研究開発を進めていく中で常に想定外の何かが起きる可能性があります。 チームとしていかに様々なことを想定できているか、また、結局何かが起きてしまったときに、チームとしていかに迅速に対処できるかというところが重要だと思っています。 その俊敏性を時差・ロケーション差があるグローバルチームの中でどう確保していくのかが大きな課題の一つとして取り組んでいます。

日本で働くタケダ従業員と、ケンブリッジのタケダ従業員で通ずるものはありますか?

相手への尊敬や信頼をお互いに持つことで良好な関係を生んでいる点です。 相手の言っていることを聞く姿勢を持ち、尊敬していることを全面に出すと、相手の心のドアの開き具合が変わります。 結局はどこで働いていても「人は人」であると感じました。 国境を超えた良いチームは信頼によってできるもので、信頼が生まれるためには、「相手をリスペクトする」ことが大切だと考えています。

海外での業務は、ご自身の仕事観に何か影響しましたか?

日本にいた時は「グローバルで働く」ということに対して少し壁を感じていました。 海外での経験の中で、対等な関係でこそ信頼が生まれるということを感じ、実はそこまで難しいことではないと思うようになりました。 よりグローバルレベルで、ものごとが見えるようになり、「違い」に違和感を持たなくなったように思います。

今後、越智さんが目指している姿はありますか?

現在担っているグローバル・プログラム・リーダーという役割が興味深く、この役割の中でより良いチームをさらに作っていきたいと考えています。 自分も様々な経験をしていきながら、より良いチームを作っていけるような人材になっていきたいです。

最後にボストンで働く、越智さんにとって「世界に尽くす」とは?

最終的には”WE ASPIRE TO CURE CANCER”に行き着くのですが、がんを克服していくために、世界中の人材やケイパビリティを集積・活用し、1日でも早く画期的な治療オプションをがん患者さんに届けるというところが”WE ASPIRE TO CURE CANCER”に繋がると考えています。 「cancer(がん)をcure(治癒)できる」ということが、まさに「世界に尽くす」ということだと思います。

Profile

越智 匡

がん領域ユニットグローバル・プログラム・リーダー。現在はグローバルな医薬品開発のプログラムリーダーシップに携わっているが、以前はポートフォリオマネジメント、ビジネスプランニング&オペレーション、プロジェクトマネジメントに従事。また、タケダに復職する以前は、10年間ビジネスコンサルタントとして、組織における問題を分析し、新たなプロセスの設計・導入、変革活動を実行することによって、クライアント組織のパフォーマンス向上に貢献。この期間中、コンサルティング会社の共同創業者として起業した経験も有する。