薬の安全性評価でも活躍するiPS細胞 | 武田薬品

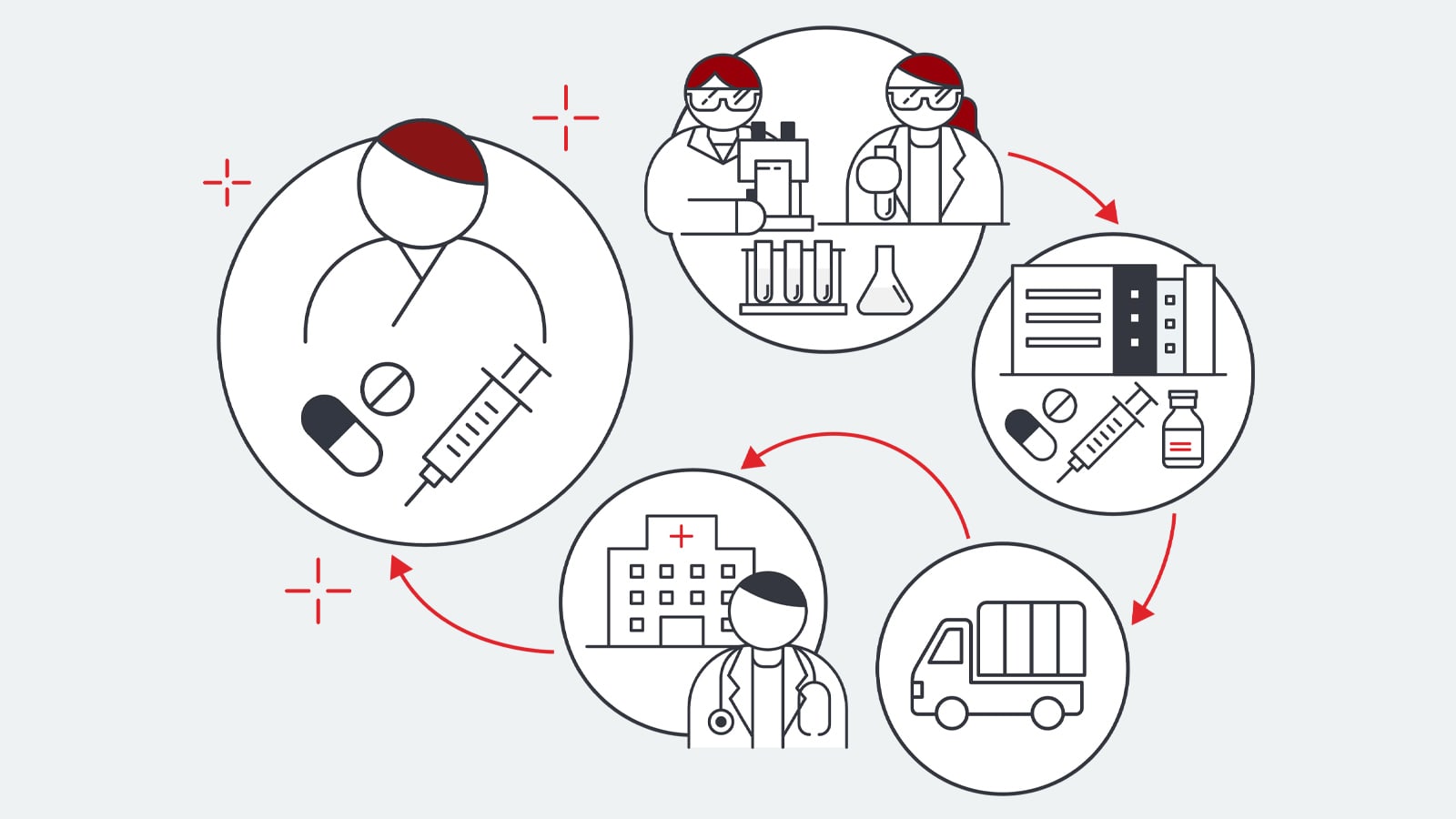

iPS細胞をつかった薬の安全性評価ってナンダ?

薬の安全性評価でも活躍するiPS細胞。

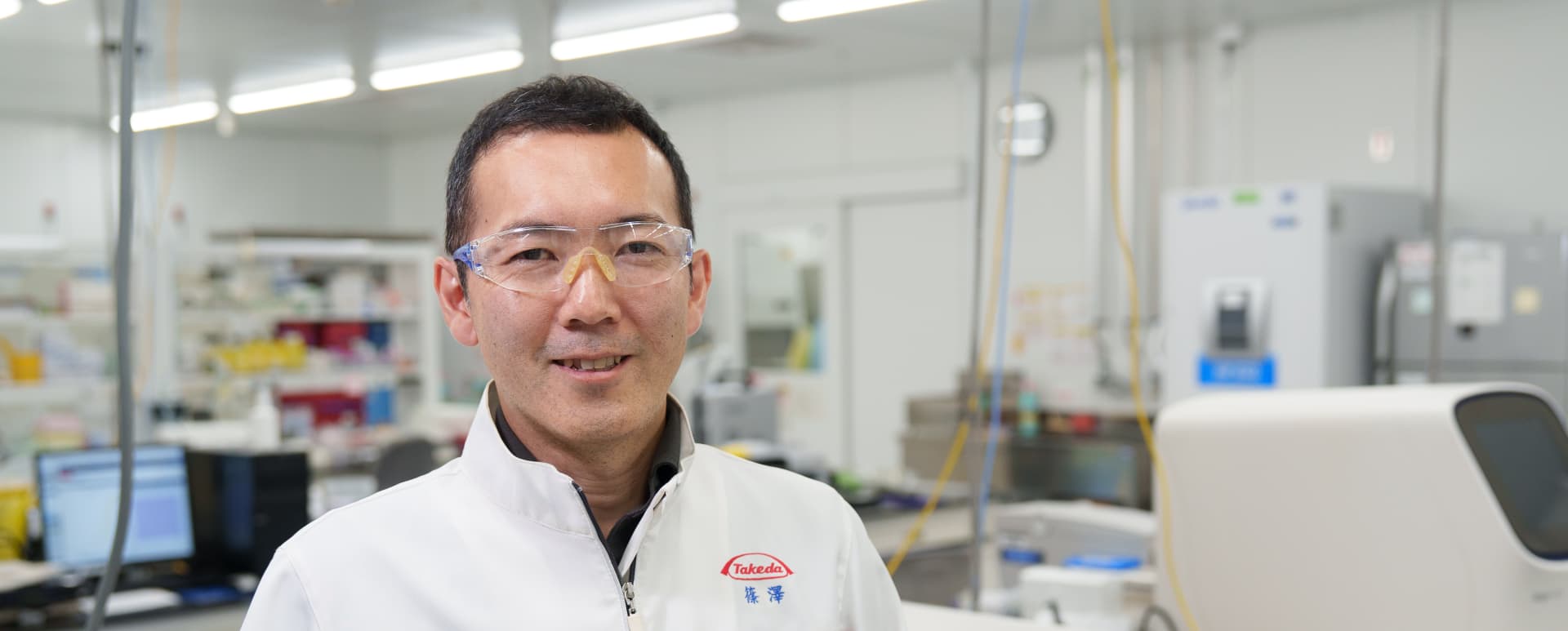

新しい薬を開発する上で重要な「安全性評価」。タケダは、iPS細胞を利用して薬の安全性を評価する新しい技術を検証し、その結果を世界に公開しています。薬の安全性を日々研究しているタケダの篠澤忠紘さんに、「非臨床試験」を中心に、安全性評価と新しい技術について解説してもらいました。

Q.1 薬の候補を見つけたとき、どうやって研究を進めるの?

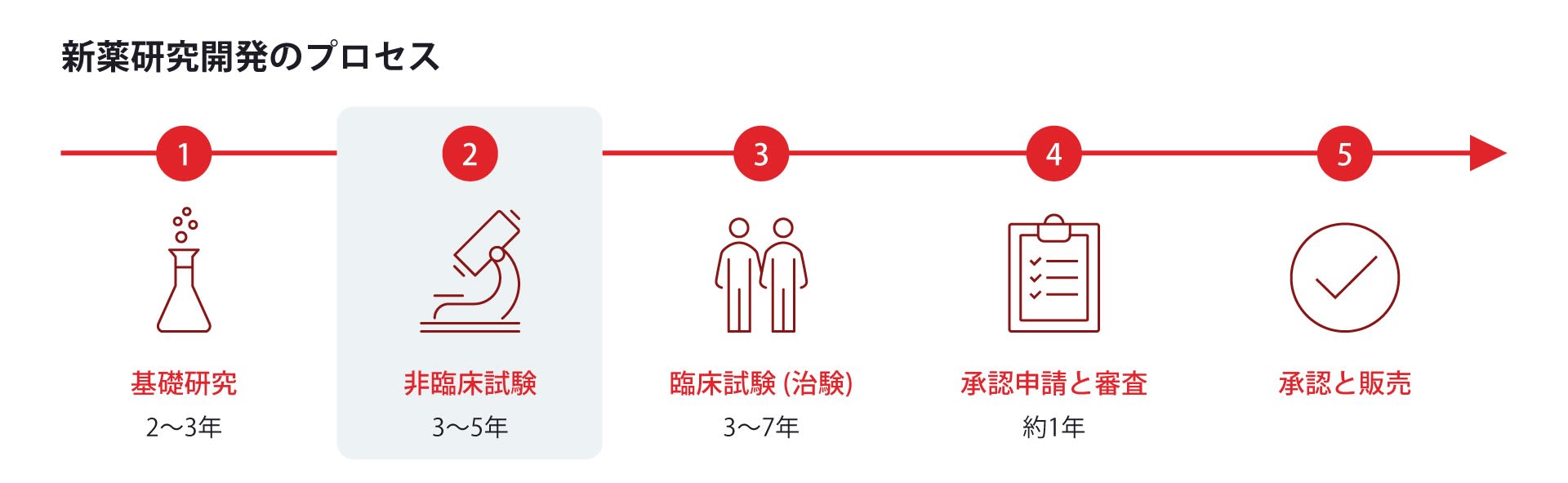

A. 「非臨床試験」で検証した後に、ヒトに投与する「臨床試験」で有効性と安全性を確認します。

「基礎研究」で新しい薬の候補物質を見つけた場合、有効性や安全性、生体内で物質がどのように働くのかなどを、コンピューター上で予測したり(in silico)、培養した細胞をつかったり(in vitro)、動物モデル(in vivo)を用いたりする「非臨床試験」で検証します。非臨床試験で望ましい結果が得られたときは、健康なヒトや実際の患者さんに投与する「臨床試験」に進み、新薬候補の有効性や安全性を最終確認します。非臨床試験の段階から精緻な予測ができることで、ヒトに投与する臨床試験の計画をより綿密に練ることができ、薬の開発のスピードアップにもつながります。少しでも早く患者さんに新薬を届けられるように、有効性や安全性の予測精度をあげるための研究が、世界中で行われています。

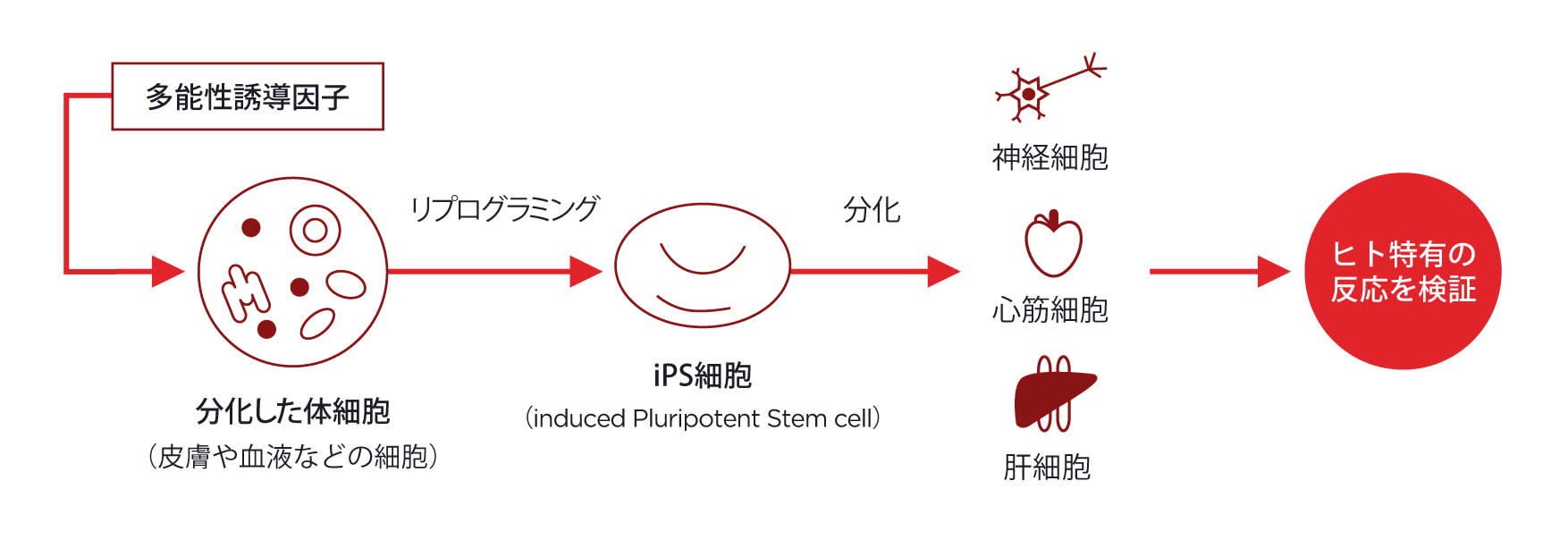

Q.2 iPS細胞を薬の安全性評価に使うって?

A. よりヒトの体に近い状態で、薬の安全性を予測できます。

ヒトiPS細胞を使うことで、「非臨床試験」の段階から「人間特有の反応」を詳しく調べられます。例えば、ヒトiPS細胞から作った心筋細胞や肝細胞を使えば、ヒトの臓器により近い状態で、新薬候補物質の安全性を予測できます。ヒトの臓器細胞を再現できるiPS細胞をつかうことで、培養細胞では見つからなかった反応を、新たに発見できる可能性もあるのです。

Q.3 タケダが構築した新しい技術って?

A. iPS心筋細胞を使って、独自の評価方法を構築しました。

私たちは、新薬候補物質の安全性評価にiPS細胞由来心筋モデルを利用できないか検討し、薬による心臓収縮の変化を詳しく測定できる評価系を構築しました。この細胞モデルは、実際のヒトの心臓の細胞と同じように規則正しく拍動します。また、私たちは薬の反応性に対する個体差を再現できる可能性も発見しました。iPS細胞由来心筋モデルのおかげで、実際の心筋細胞で薬がどのような反応を引き起こすかを、より正確に予測しやすくなりました。

Q.4 新技術はタケダしか使えないの?

A. この技術をオープンにしているので、世界中の研究者が使えます。

タケダは、革新的な医薬品を迅速に世界中の人々にお届けしたいという想いから、研究成果を論文発表などで世界に公開しています。研究者やタケダ以外の製薬企業がこの新しい安全性評価技術を使うことで、より安全で効果的な薬を開発できるようになるのを願っています。また、この技術を使った安全性評価プロセスが一般化・標準化することで、新薬が登場するまでの時間を短縮できると考えています。少しでも早く、よりよい医薬品を患者さんに届けられれば嬉しいです。

Q.5 研究で苦労したことは?

A. 多くの困難に直面しましたが、仲間との共創で乗り越えました。

研究を始めたときは、すべてが手探りでした。今では、iPS細胞由来の分化細胞を購入できますが、当時は、研究に必要なiPS細胞の培養や分化など、すべての作業を一から自分たちで行っていました。また、薬剤反応性をiPS細胞で確認するのが本当に可能か、確証がもてないときもありました。そんなとき、安全性研究部門や開発部門のメンバーはもちろんのこと、他社やアカデミアの研究者、ヒトiPS細胞応用安全性評価コンソーシアムの皆さんとも議論を重ね、「共創」により一歩一歩前進できました。タケダのメンバーだけでなく、多くの人とともに、この研究が進められたと思います。

Q.6 iPS細胞の安全性評価って、どうなるの?

A. 積極活用で効率的な創薬を。AIとの掛け合わせにも期待します。

iPS細胞をつかうことで、将来的に創薬の流れが大きく変わると期待しています。新薬開発が中止になる主な理由の一つに、実際にヒトに投与したときに、副作用がはじめて判明することがあります。開発の初期段階からiPS細胞を積極的に活用することで、ヒト特有の副作用をより早く、より正確に予測できるようになり、新薬の開発をもっと効率化できると考えています。さらに、AIやデジタル技術とiPS細胞を掛け合わせることで、副作用予測の精度が、どんどん向上していくと思います。

おわりに:創薬研究へ篠澤さんから一言

iPSからMPS、細胞から生体模倣へ―。技術は日々進歩しています。

私たちは今、細胞だけでなく立体的な臓器の模倣や、複数の臓器を再現して組み合わせるMPS※も、研究に取り入れています。細胞から臓器、そして人体へ、よりヒトの体に近い環境で、薬の有効性と安全性を追求しています。最先端の技術を活用し、新しい研究成果を生み出すのは苦労の連続ですが、患者さんのために少しでも早く薬を届けたいという想いを胸に、研究に励んでいます。

※所属は制作当時のものです

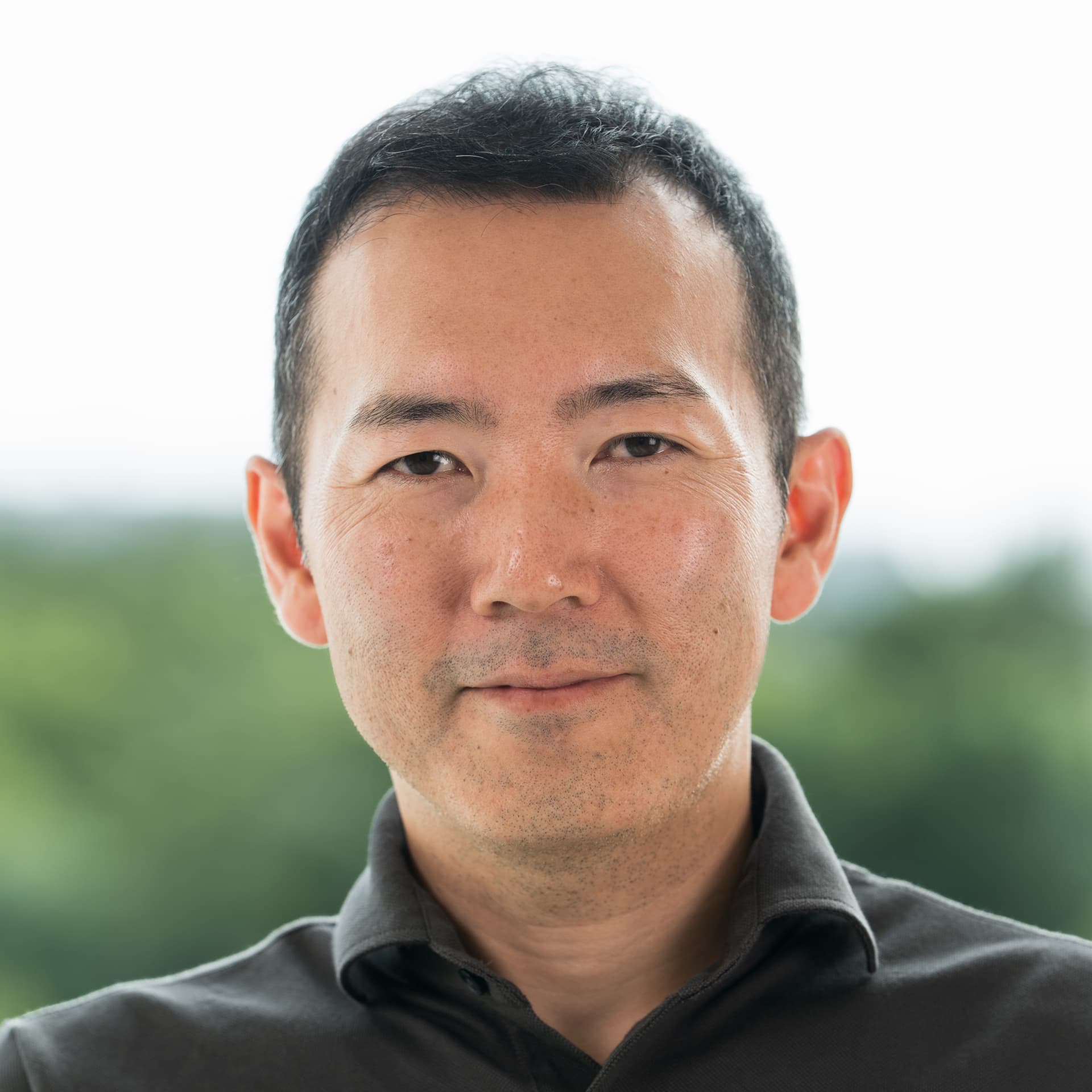

篠澤 忠紘

リサーチ&デベロップメント

2005年タケダに入社し、2021年からInvestigative Toxicology Directorに就任。トキシコロジー(毒性学)の専門家として、新薬候補物質の安全性を検証するチームを率いる。物質の反応をさまざまな角度から検証し、安全性の観点から新薬開発を支援する。