気候変動による感染症との対峙 | 武田薬品

気候変動と病気の関係ってナンダ?

気候変動による感染症との対峙

近年、気候変動により降雨量や気温などが変化し、世界各地で自然災害が報告されています。日本でも、過去に水害が起きてない地域で大雨による河川の氾濫が発生するなど、気候変動の影響を感じることが少なくありません。実は気候変動は、自然への影響だけではなく感染症の蔓延にも関係し、私たちの生命や健康上の脅威となっています。この一例として、パキスタンでは2022年夏、史上最悪レベルの大雨により、マラリアやコレラなど感染症蔓延の可能性が高まり、国際社会に支援が呼びかけられました。

世界保健機関(WHO)は、2022年11月に開催された第27回・国連気候変動枠組条約締約国会議(COP27)で「気候変動の影響で、2030〜50年にかけてマラリアや下痢、栄養失調、熱ストレスにより、年間25万人の追加死亡が生じる」と予想。今後、気候変動による人々の健康への影響はさらに増大・加速すると指摘しました1)。

気候変動による健康への影響のひとつである感染症蔓延の現状と、グローバルヘルスの最新動向についてご紹介します。

気候変動により、人類は健康上の脅威に直面している

―洪水の多発と媒介生物の生態変化が、感染症を蔓延させる

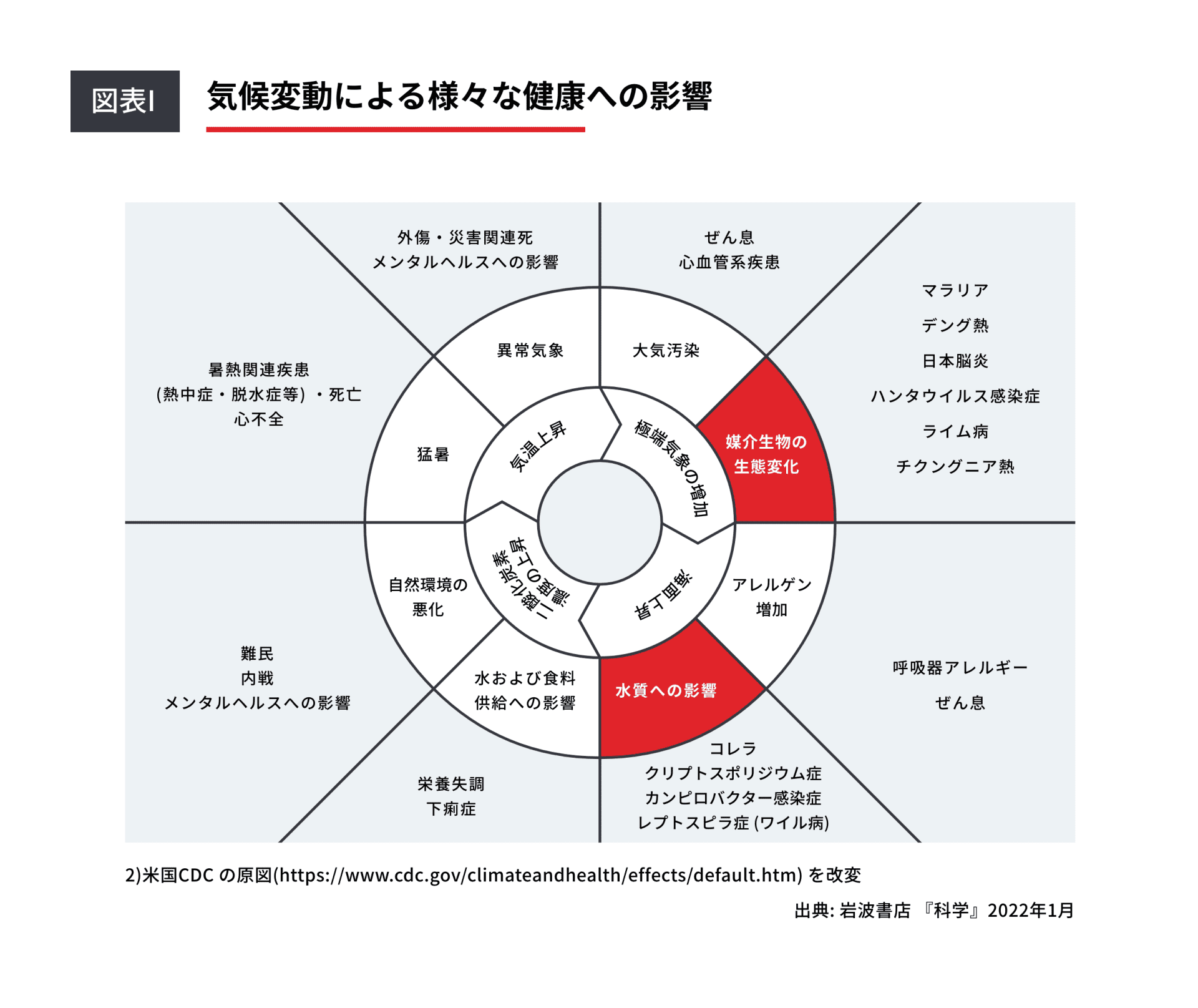

気候変動は、さまざまな健康への脅威となりつつあります。健康上の影響には多種多様なものがありますが(図表I)、今回注目する感染症関連では、①水質への影響、②媒介生物の生態変化、この2つが感染症の分布・発生に見過ごせない変化をもたらしています。

まず①水質への影響では、洪水時に蔓延することの多い「水媒介性(水系)感染症」が挙げられます。代表的なものはコレラで、特に降水量と気温の変化が、水中に自然分布するコレラ菌の生存と増殖に影響を与えるなど、気候変動の影響を受けやすいことが先行研究で報告されています3)4)。さらには急激な河川の増水や洪水も、病原体の移動を助けることにつながっています5)。

そして②媒介生物の生態変化では、蚊が媒介する「ベクター媒介感染症」が挙げられます。気候変動により、蚊の季節的・地理的な分布が変化したハマダラカ属の蚊によって伝播するマラリアやフィラリア症、デング熱、ジカウイルス感染症などが代表的です。これらの感染症は多くの国で今後も発生が増加すると予想されています6)。

世界保健機関(WHO)が2014 年に発表した気候変動の影響に関する定量リスク評価報告書によると、気候変動による世界全体の死亡リスクについて、2030年にはマラリアでおよそ6 万人、コレラなどの下痢症ではおよそ 4万8,000人の超過死亡数が見込まれるとの報告がされています3)。

特に気候変動の影響を受けやすいアジアの中では、温帯・乾燥アジア地域に、気温や降水量の変化によるコレラやサルモネラなど下痢をともなう「水媒介性(水系)感染症」が現在より一般的に流行する可能性があること、「ベクター媒介感染症」が広がる可能性があることが指摘されています7)。

気候変動による健康影響の一例として、前述の通りパキスタンでは2022年6〜9月頃にかけて、史上最悪レベルの大雨災害に見舞われました。洪水被害による被災者は3,300万人を超えています。10月9日時点で1,700人が命を落とし、210万棟近くの家屋が損壊。およそ800万人もの人々が避難生活を余儀なくされています8)。不衛生な環境下に置かれているパキスタンの状況について、ユニセフ・パキスタン事務所代表のアブドゥラ・ファディルは「コレラ、下痢、デング熱、マラリアなど水に起因する病気の発生リスクは、人々が汚れた水を飲み、野外排泄を余儀なくされる中で、日に日に高まっています。また、蚊に刺されたり蛇にかまれたりする危険が高まり、皮膚や呼吸器系の病気も増えています」と語っています9)。

毎年、世界各地で生じている壊滅的な暴風雨や洪水は、人々の住まいや財産などを奪うだけでなく、コレラなど「水媒介性感染症」のリスクを高めます。そして、温暖化による媒介動物の生態変化は、マラリアやデング熱、ジカウイルス感染症など「ベクター媒介性感染症」の蔓延を引き起こす要因になっています。

― 128カ国・39億人が、デングウイルスの感染リスクに直面している

ここからは気候変動による感染症の中でも、世界保健機関(WHO)が2019年に発表した「世界が直面している健康・医療分野の10の脅威」の1つである、“デング熱”の例をみてみましょう。

デング熱は、デングウイルスによる感染症で、ウイルスを持っている蚊(ネッタイシマカ、ヒトスジジマカ)に刺されることで感染します。ウイルスに感染した人(無症候感染者を含む)を蚊が刺すと、1週間ほどで蚊の体内でウイルス量が増加、その蚊に人が刺されると感染する可能性があります10)。

デングウイルスに感染すると、インフルエンザのような症状が現れ、場合によっては、重症型のデング熱と呼ばれる死に至る可能性のある合併症を引き起こすことがあります。重症型のデング熱は、アジアやラテンアメリカのほとんどの国で発生しており、小児や成人の入院・死亡の主な原因となっています11)。

ここで実際に、デング熱の脅威に曝されながら生活する、ある一家の様子をご紹介します。この一家はベトナム・ハノイ在住のタケダ社員の両親と兄の家族で、2019年10月、デング熱に感染しました。

「デング熱が流行していた当時のハノイでは、蚊帳の使用や殺虫剤の散布、家の掃除、淀んだ水の清掃などの対策を連日、広報車が呼びかけていました。私の家族も予防策を講じていたのですが、両親と兄の3人がデング熱に感染してしまったのです。

症状は発熱、頭痛、倦怠感に始まり、次第に体が衰弱。症状が酷かった母を病院に連れていきましたが、患者数が激増していたため入院させてもらえませんでした。ただ、重症化している他の患者さんや治療に取り組む医療関係者の姿を見ていると、文句を言うことはできませんでした。発症者も看病する人たちも、みんなが心身ともに疲弊する事態だったと思います。病状の回復後も倦怠感は残り、彼らが普通の生活に戻って仕事に行けるようになるには、さらに2週間を要しました。

デング熱という病気は、患者さんだけでなくその家族、そして医療機関にも、多大なる影響を及ぼす感染症の一つなのです。」

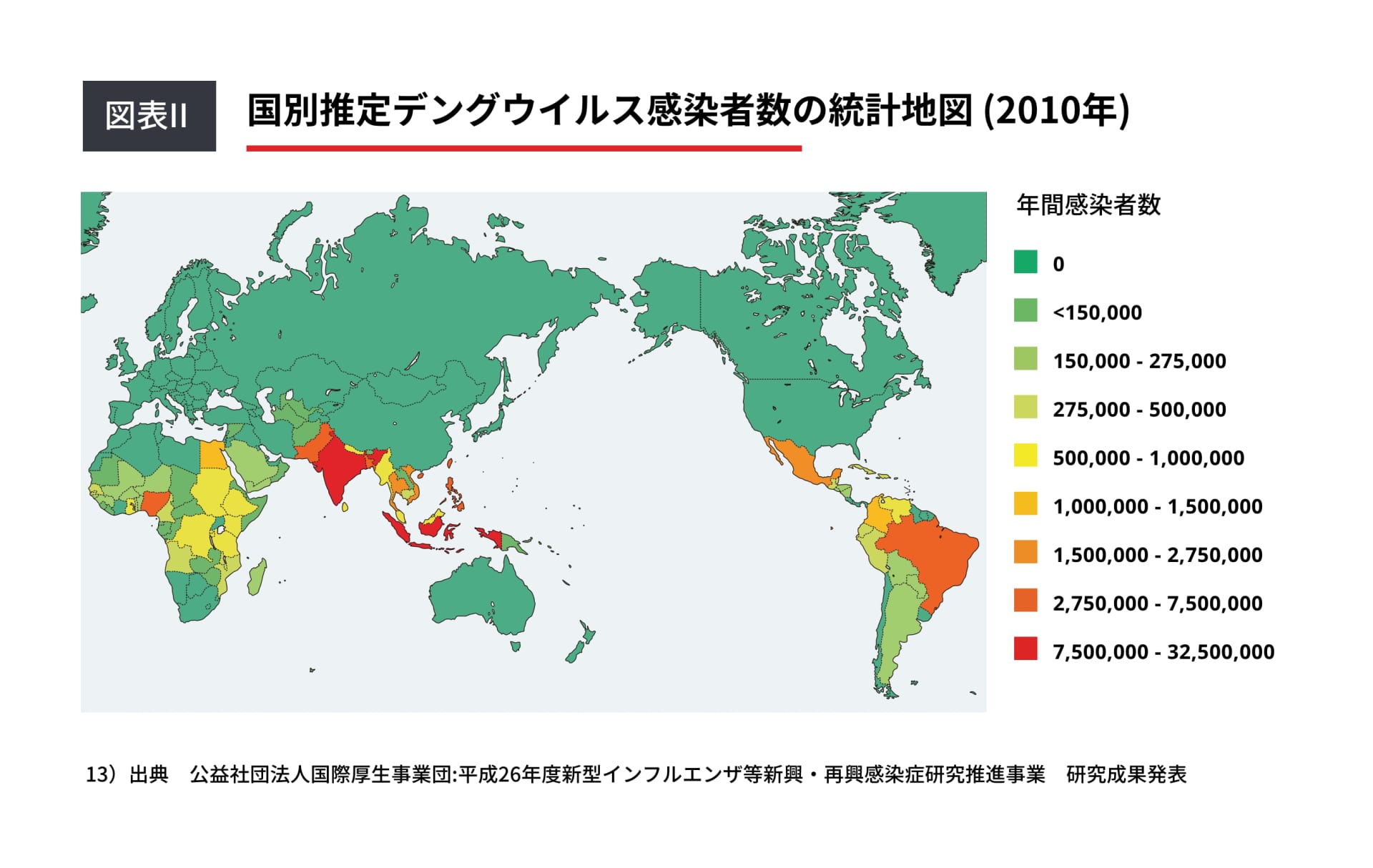

ベトナム・ハノイの流行は事例の一つで、デング熱の罹患率はここ数十年間で激増しており、ひとつの推計では、全世界におけるデング熱の年間感染者は3億9,000万人とされます。そのうちおよそ9,600万人が、何らかの臨床症状(すべての重症度を含む)を有しているとみられ、別の研究では、デング熱の流行により、128か国・推定で39億人がデングウイルスへの感染リスクにさらされています11)。(国別の推定感染者数は図表IIを参照)

― インドネシアではデング熱が社会問題化 2022年は既に約800人が死亡

アジア地域は、気候変動の影響を受けやすいことがわかっていますが、なかでもインドネシアでは、デング熱の感染が社会問題になっています。

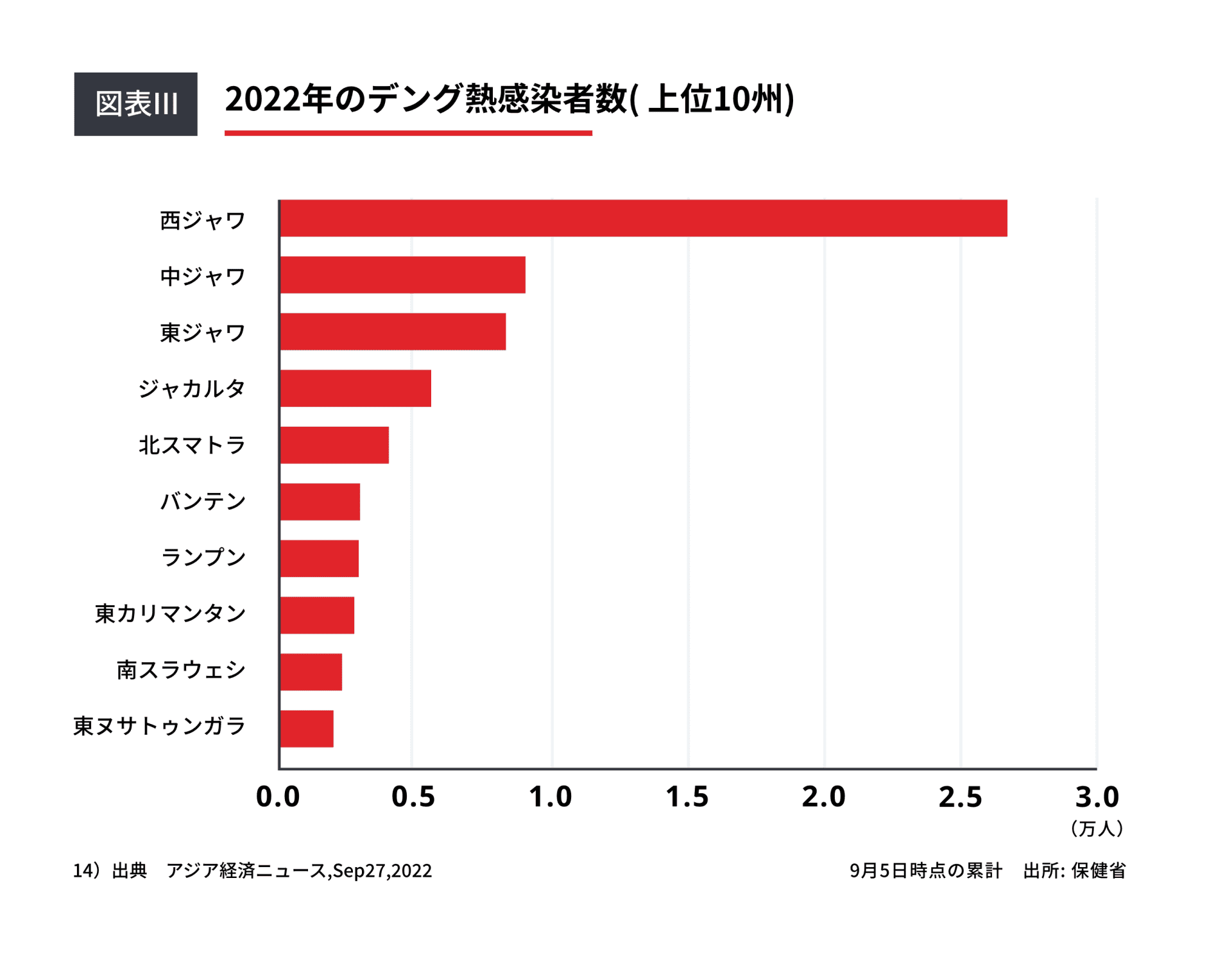

インドネシア保健省によると、2022年の年初から9月上旬までの累計感染者数は8万7,501人に及び、816人が死亡しました。デング熱の罹患率は人口10万人あたり31.38人、致死率は0.93%となっています13) 。(インドネシア国内の地域別感染者数は図表IIIを参照)

インドネシアは、東南アジアにおけるデング熱感染者のほぼ半数が集中しており、世界で最も高いレベルの感染状況に苦しんでいます14)15)。

デング熱を起こすウイルスには、4種類の異なるタイプがあります。ひとつのタイプのウイルスに感染して回復すると、そのタイプへの免疫力が一生涯にわたって続きます12)。しかし他のタイプのウイルスには免疫がないので、一生涯で4回、デングウイルスに感染する可能性があるのです。

さらにやっかいなのは、ひとつのタイプのウイルスに感染して回復した後、他のタイプのウイルスに続けて感染すると、重症型のデング熱になるリスクが増大する可能性があること12)。

デングウイルスには4つのタイプがありますが、違うタイプのデングウイルスに感染したときに重症化する要因となる感染様式を、ADE(抗体依存性感染増強)といい、これがあるために二次感染時にデング熱が重症化する要因となることが分かっています16)。

― 気候変動で脅威を増す感染症 未来を見据えたタケダの挑戦とは

タケダはグローバル規模で脅威となる感染症に向けて、約10年前にワクチンビジネスユニットを立ち上げ、ワクチンの研究・開発に着手。4タイプのデングウイルスにより引き起こされるデング熱の予防を目的にした、4価弱毒生デング熱ワクチンを開発しました。

インドネシアの小児感染症専門医Dr. Anggraini Alam, Sp.A(K)は、「ワクチン接種は、インドネシアの医療関係者にとって媒介害虫である蚊の駆除に加え、デング熱の予防に関する大きな前進であり、大変喜ばしいことです。 デング熱による負担を軽減し、より多くの人々を感染のリスクから守ることができます」と語ります。 (2022年8月23日付・プレスリリースより引用)

気候変動による我々人類への脅威は、今後もさらに増していくことが予想され、その影響は、十分な医療資源がない地域に多大な被害をもたらし、健康格差の拡大につながりかねません。冒頭でも触れましたが、気候変動の影響で、2030〜50年にかけて死者数が年間25万人増えると推定されています。東南アジアで蔓延しているさまざまな感染症は、今後日本でも発生する可能性が高まっており、決して対岸の火事ではありません。

タケダは、気候変動による疾病関係の影響に対処するための知識と経験を有しており、世界中で大きな脅威となっている感染症(デング熱、パンデミックインフルエンザ、ジカウイルス感染症など)に対し、日々研究開発を行っています。地球の健康と人間の健康は密接に関係していることを理解し、その両方を守るために、グローバルヘルスケア企業としてのタケダの挑戦は続きます。

医療情報

本記事には、製品に関する情報が含まれておりますが、それらの製品は、すべての国で発売されているものではなく、また国によって異なる商標、効能、用量等で販売されている場合もあります。ここに記載されている情報は、開発品を含むいかなる医療用医薬品を勧誘、宣伝又は広告するものではありません。

参考文献

1) ESG Journal,Nov.25 https://esgjournaljapan.com/world-news/23043 https://www.who.int/news/item/06-11-2022-health-must-be-front-and-centre-in-the-cop27-climate-change-negotiations (原文)

2) 岩波書店『科学』2022年1月

3) 小野塚大介: J. Natl. Inst. Public Health, 69 (5) 418-424,2020 https://www.niph.go.jp/journal/data/69-5/202069050004.pdf

4) 厚生労働省検疫所:洪水と感染症について https://www.forth.go.jp/topics/2011/10181635.html

5) 西渕光昭:東南アジア研究,46(4),2009 https://www.jstage.jst.go.jp/article/tak/46/4/46_KJ00005709419/_pdf

6) 安藤満:日本農村医学会雑誌, 38(2), 55-59,1989 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrm1952/38/2/38_2_55/_pdf/-char/ja

7) 『地球温暖化と感染症』(環境省 地球温暖化の感染症に係る影響に関する懇談会) https://www.env.go.jp/earth/ondanka/pamph_infection/full.pdf

8) 日本赤十字社 : Oct.13.2022 https://www.jrc.or.jp/international/news/2022/1013_028846.html

9) 公益財団法人 日本ユニセフ協会プレスリリース(パキスタン発): Sep.4.2022 https://www.unicef.or.jp/news/2022/0202.html

10) 厚生労働省検疫所:感染症についての情報,デング熱 https://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name33.html

11) 厚生労働省検疫所:デング熱と重症型のデング熱について https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/20190605.html

12) 平成26年度厚生労働科学研究費補助金「新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究推進事業」研究成果発表『感染症は一国の問題ではない。~エボラ出血熱・デング熱を例として~』(公益社団法人国際厚生事業団、2015年)より転載 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000131095.pdf

13) アジア経済ニュースNNA : Sep27.2022 https://www.nna.jp/news/2405597

14) Shepard DS, Undurraga EA, Halasa YA. Economic and disease burden of dengue in Southeast Asia. PLoS Negl Trop Dis. 2013;7(2). doi:10.1371/journal.pntd.0002055 https://www.takeda.com/jp/newsroom/newsreleases/2022/20220823_8345/ (2022年8月23日付・プレスリリースより引用)

15) Sasmono, R.T., et al. Distinct Dengue Disease Epidemiology, Clinical, and Diagnosis Features in Western, Central, and Eastern Regions of Indonesia, 2017 – 2019. Front Med. 2020;7:582235. https://www.takeda.com/jp/newsroom/newsreleases/2022/20220823_8345/ (2022年8月23日付・プレスリリースより引用)

16) 森田公一:日内会誌,105:2140-2145,2016 https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/105/11/105_2140/_pdf/-char/ja