世界のバイオバンクとのつながりが創る、医療の未来 | 武田薬品

ヒトのデータを保管するバイオバンクってナンダ?

バイオバンクってなに?

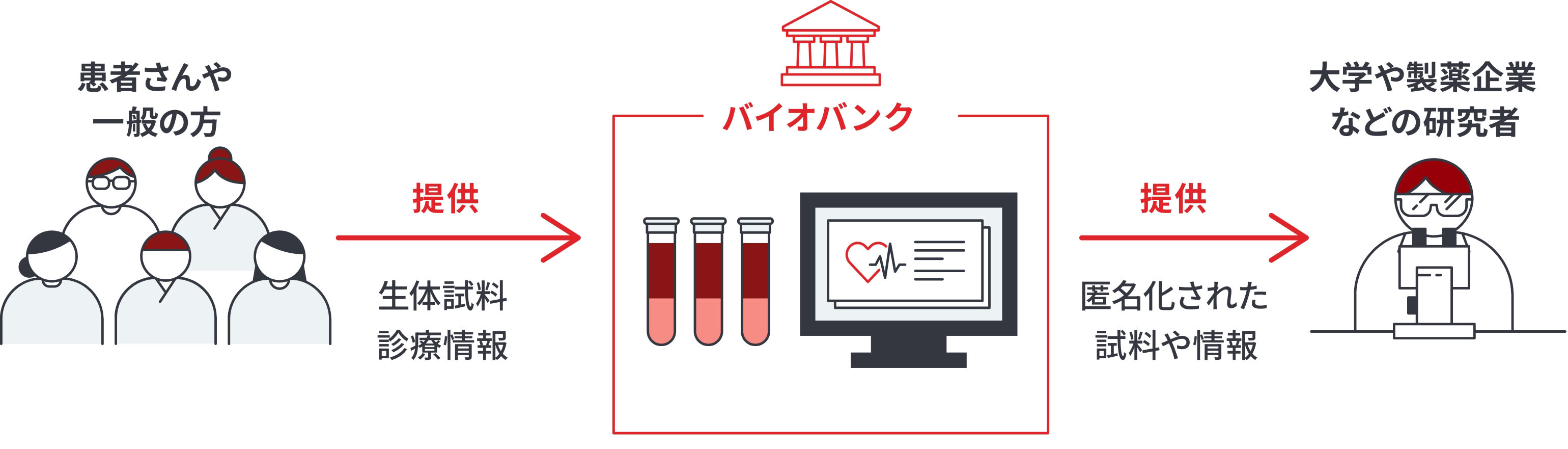

POINT 1:生体試料と診療情報などのデータを集めた巨大な“貯蔵庫”です

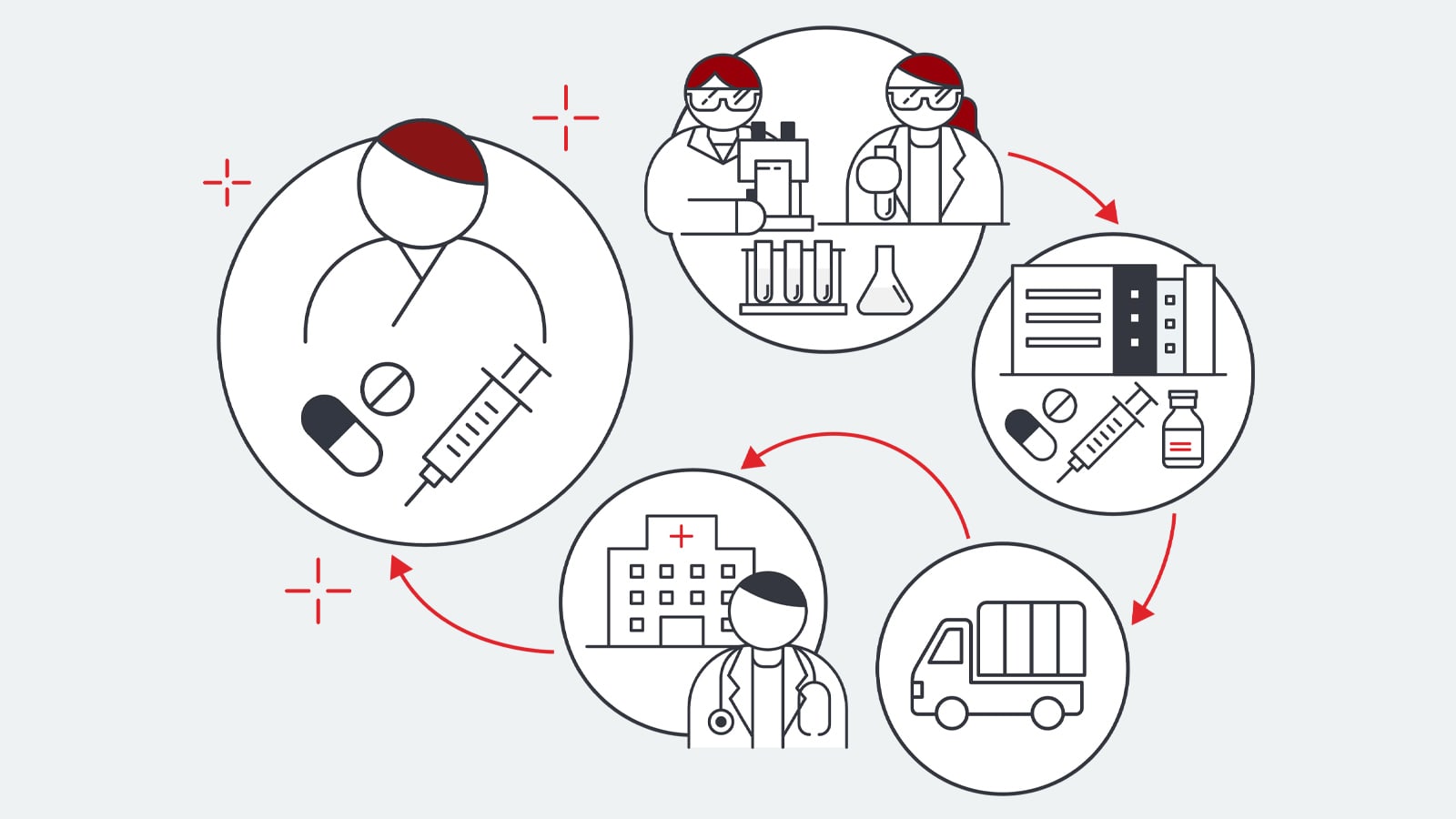

バイオバンクとは、患者さんや一般の方から提供を受けた血液や組織、尿などの「生体試料」と、治療・検査記録などの「診療情報」を匿名化した上で保管・管理し、医学の研究などに活用する仕組みのことです。これらの匿名化された試料や情報は、大学や製薬企業などの研究者に提供され、例えば、病気の原因解明や新たな治療法の開発、医薬品の安全性と有効性を予測するためにも活用されます。

POINT 2:世界で進むバイオバンクの大規模化、日本でも数十万人規模のものも設立されています

日本には、以下のような大規模なバイオバンクがあります。

- バイオバンク・ジャパン(BBJ):東京大学医科学研究所に設置された世界最大級の疾患バイオバンク1

- 東北メディカル・メガバンク計画(TMM):宮城県・岩手県在住の地域住民15万人を対象とした一般住民バイオバンク2

- ナショナルセンター・バイオバンクネットワーク(NCBN):6つの国立高度専門医療研究センターが疾患の試料と情報を収集している疾患バイオバンク1

バイオバンク横断検索システムの運用開始―国内のバイオバンク7機関で保有する65万検体の試料・20万件の情報が一括で検索可能に―

1.疾患バイオバンク...高度専門医療研究センターや大学病院などを母体とし、特定の疾患の患者さんやご家族などから生体試料や診療情報の提供を受け、疾患のメカニズムや新たな治療方法などの研究をするバイオバンクのこと。 出典:実験医学増刊39-7(羊土社)

2.一般住民バイオバンク...一般住民を対象とし、個人の健康や疾患の罹患率に、生活習慣やゲノム配列などの違いがどのような影響を与えるのかを研究するためのバイオバンクのこと。 出典:実験医学増刊39-7(羊土社)

では、バイオバンクの具体的な活用例をみていきましょう。

POINT 3:疾患の原因に関わる遺伝子を特定することで、新しい医薬品開発の出発点とします

バイオバンクの大規模化、そして複数のバイオバンクのデータをつなぐことで、特定の遺伝子の特徴がある人々の健康状態を追跡し、その遺伝子の特徴が特定の疾患リスクと関連しているかどうかを調べることができます。

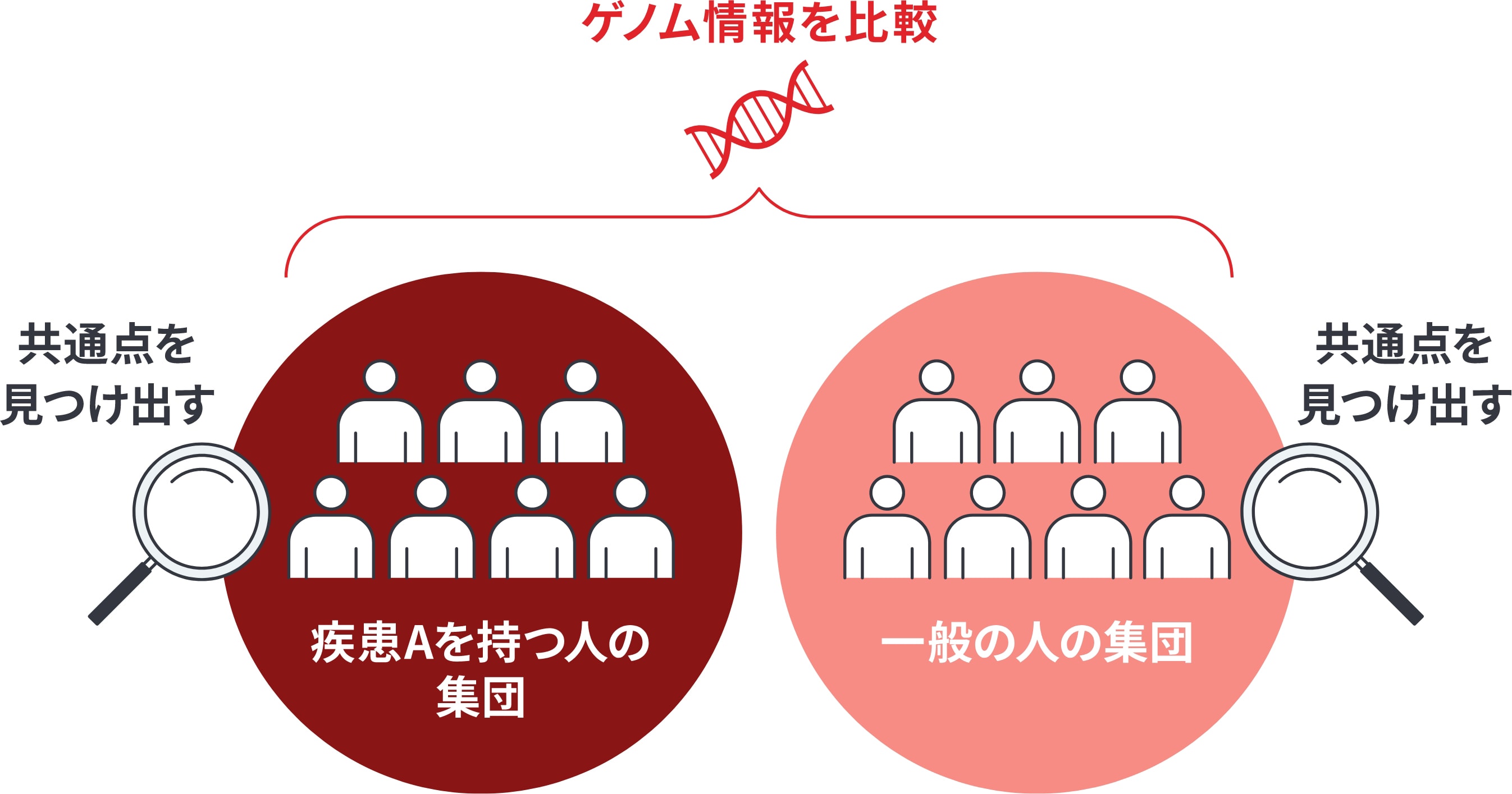

POINT 4:発症しやすさ、薬の効きやすさなど、“共通点”をビッグデータの解析を通して導き出します

病気のなりやすさ、薬の効きやすさは個々人で異なり、遺伝情報だけでなく、環境要因、生活習慣などが複合的に絡まり合っています。同じ環境であっても、病気になる人と、ならない人がいます。そうした健康状態が近い集団内での“共通点”を導き出し、ゲノム3情報などを比較することで、今までと作用の仕方が異なる医薬品開発に活かしていくことが可能になりました。

3.ゲノム...ゲノム(genome)とは、gene(遺伝子)とchromosome(染色体)からできた言葉で、その生物を決定する「DNAのすべての遺伝情報」を意味する。

POINT 5:健康な状態(病気になる前)から情報を収集し、将来的には、予防策として参加者への還元も期待されます

コホート調査の様子(東北大学東北メディカル・メガバンク機構提供)

コホート調査4などによりバイオバンクに蓄積されたデータを活用して、将来的には、個人の病気のリスクを把握できるようになるかもしれません。

また、疾患につながるかもしれない遺伝子の特徴を持つ参加者に対しては、定期健診費用のサポートなど、個別のニーズに合わせた支援策も期待されています。

4.コホート調査...一人ひとりの体質と生活習慣・環境がどのように病気と関連するかを明らかにするための研究方法のひとつ。東北メディカル・メガバンク計画のコホート調査では、健康な方に生活習慣をヒアリングし、その後の病気の発症との関連を調べている。世界のバイオバンクとつながるタケダ

世界のバイオバンクとも手を組み、日本でのゲノム創薬をリードしています

タケダは2019年から、まずUK Biobankがもつ50万人分のデータと、国内のバイオバンクがもつ日本人のデータを組み合わせて研究をする方針をとりました。翌年の2020年には東北大学 東北メディカル・メガバンク機構と共同で、1万人規模の全ゲノム配列の解析をスタートさせました。

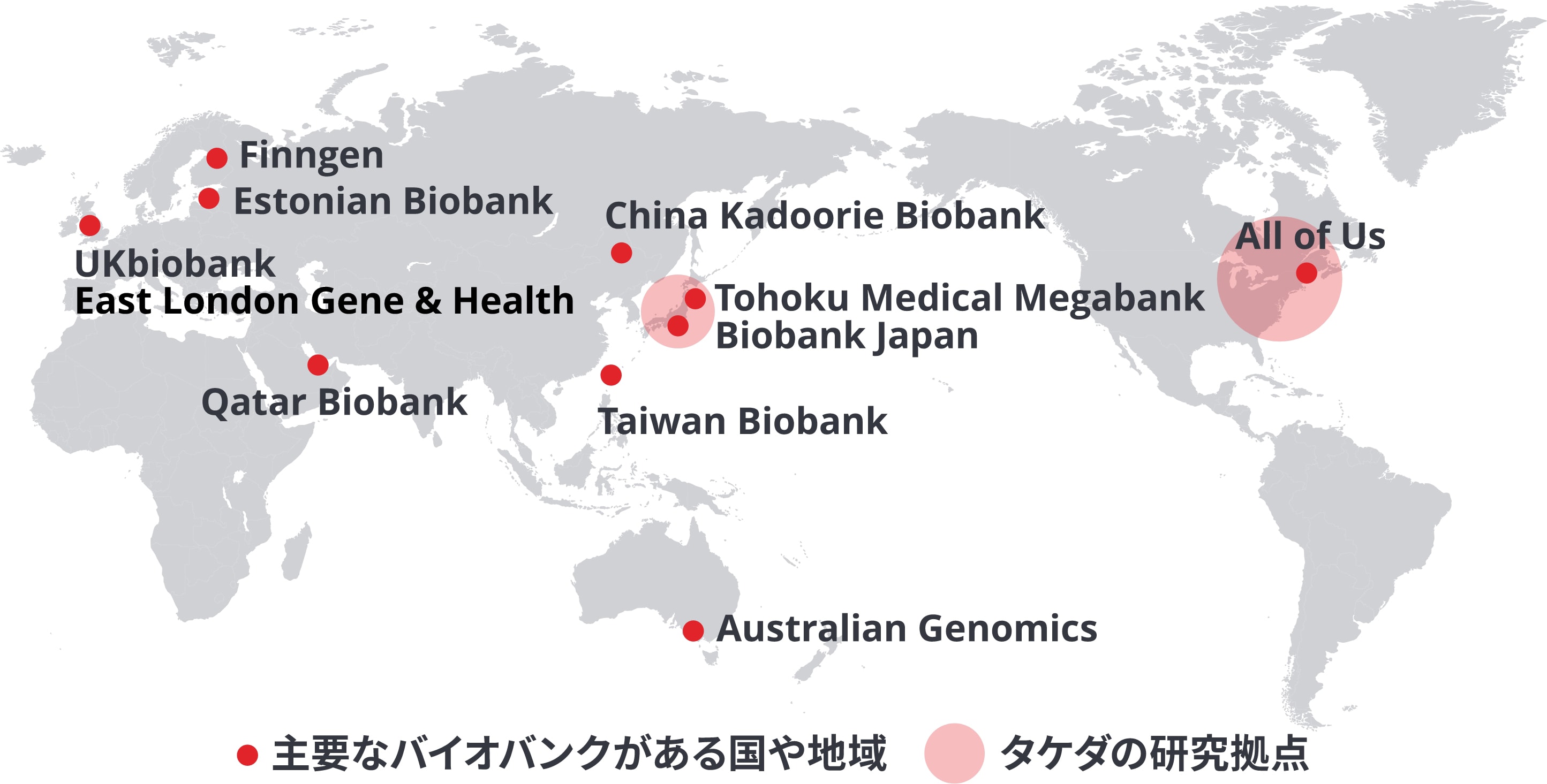

グローバルな研究体制を活かし、ゲノム情報の創薬への活用を推進しています

タケダは米国と日本に研究拠点を持っているため、欧州、米国、日本のバイオバンクと連携を深める土壌を有しています。 現在、アジア人は世界人口のおよそ6割を占めますが、世界のゲノム研究は英国や米国など欧米人をメインにしたものが主流です。日本人を含むアジア人のゲノム情報や生活習慣の情報は非常に貴重で、かつ、自国の遺伝情報を国外に持ち出すことを禁止している国や地域が多い中、タケダのグローバルな研究体制を活かしたゲノム情報の創薬活用は、大きな可能性を秘めています。

タケダが協業している国内外のバイオバンク

日本と欧米のゲノム情報を比較し、差異や共通点を、みることで、新規作用をもつ薬の開発や、開発成功率の向上につながります

日本と欧米では遺伝的背景が異なるため、ゲノム情報を解析すると日本人では個人間のゲノム配列の違いのある箇所が、欧米の人にはないなど(逆もあります)、この配列の違いのある部分が異なるケースは少なくありません。片方の集団のデータだけでは見つけられなかった、疾病(健康状態変化)に関わる配列の多様性を基に、疾病に関連する生体物質が見つけられる可能性があります。

国内のバイオバンクの例:

宮城県・岩手県の一般住民が参加し、震災の心身への影響も長期的に調査をしています

未来型医療の構築と震災復興を目的に設置されました。東日本大震災・被災地の住民約15万人を対象として震災による健康への影響を長期にわたって調査し、ゲノム情報と併せて解析することにより、次世代の個別化ヘルスケア(予防・医療)の実現に挑みます。

海外のバイオバンクの例:

世界最大規模のバイオバンクで、50万人の生体試料や遺伝情報を有します

英国の参加者から提供を受けた遺伝情報やライフスタイル情報、健康情報、生体試料を有する、世界最大規模のバイオバンクです。

バイオバンクで何ができるの?

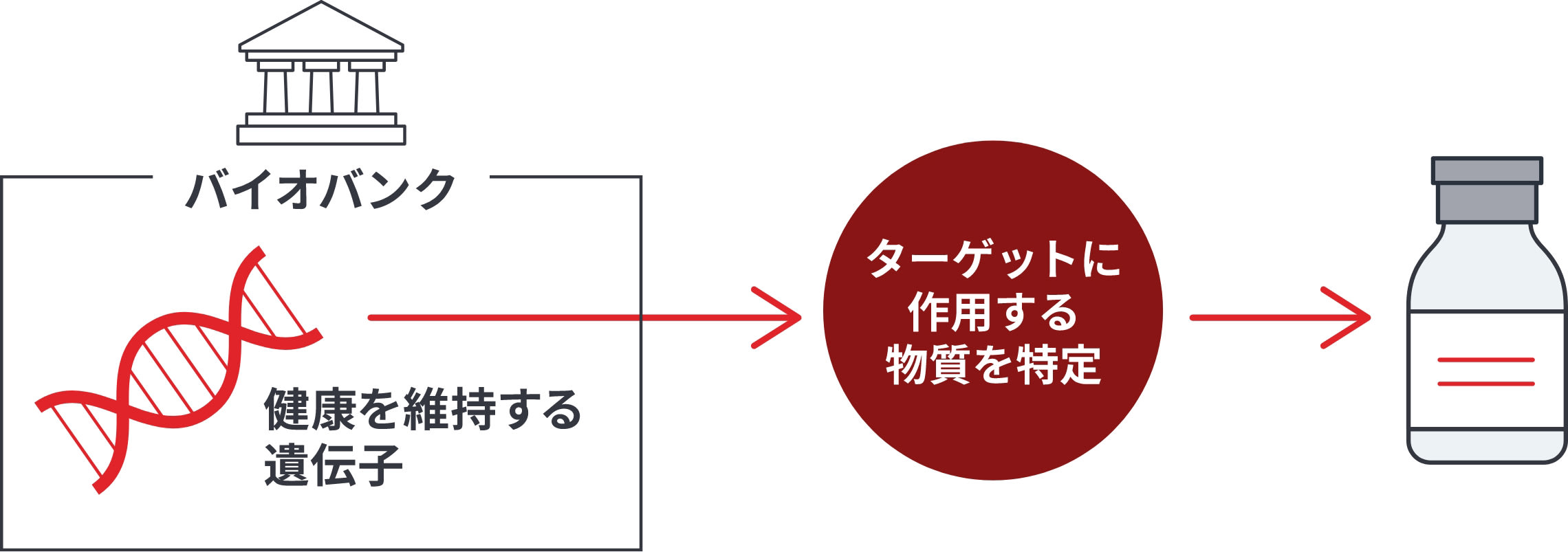

A. ゲノム情報の中から、病気の原因遺伝子を特定し、その遺伝子が作り出すタンパク質に注目して薬の候補を創ります

ゲノム情報とは、DNAすべての遺伝情報のこと。ゲノム創薬とは、バイオバンクなどに蓄積されているゲノム情報の中から、健康を維持する遺伝子や、病気の原因となる遺伝子の特徴を探しだし、創薬のターゲット候補を絞り、そのターゲットに作用する薬(絞り込まれた遺伝子が作りだすタンパク質5に結合する分子や遺伝子治療など)を開発することです。

5.タンパク質...タンパク質は主に水素・炭素・窒素・酸素から構成されるアミノ酸がくさり状に連結してできた分子。その数と並び方を決める設計図は、DNAの中の遺伝子に書き込まれている。(DNAの塩基配列のうち、タンパク質をつくる元となる部分を遺伝子と呼ぶ)A. バイオバンクの大規模なゲノム情報を解析することで、病気の原因遺伝子を特定することができます

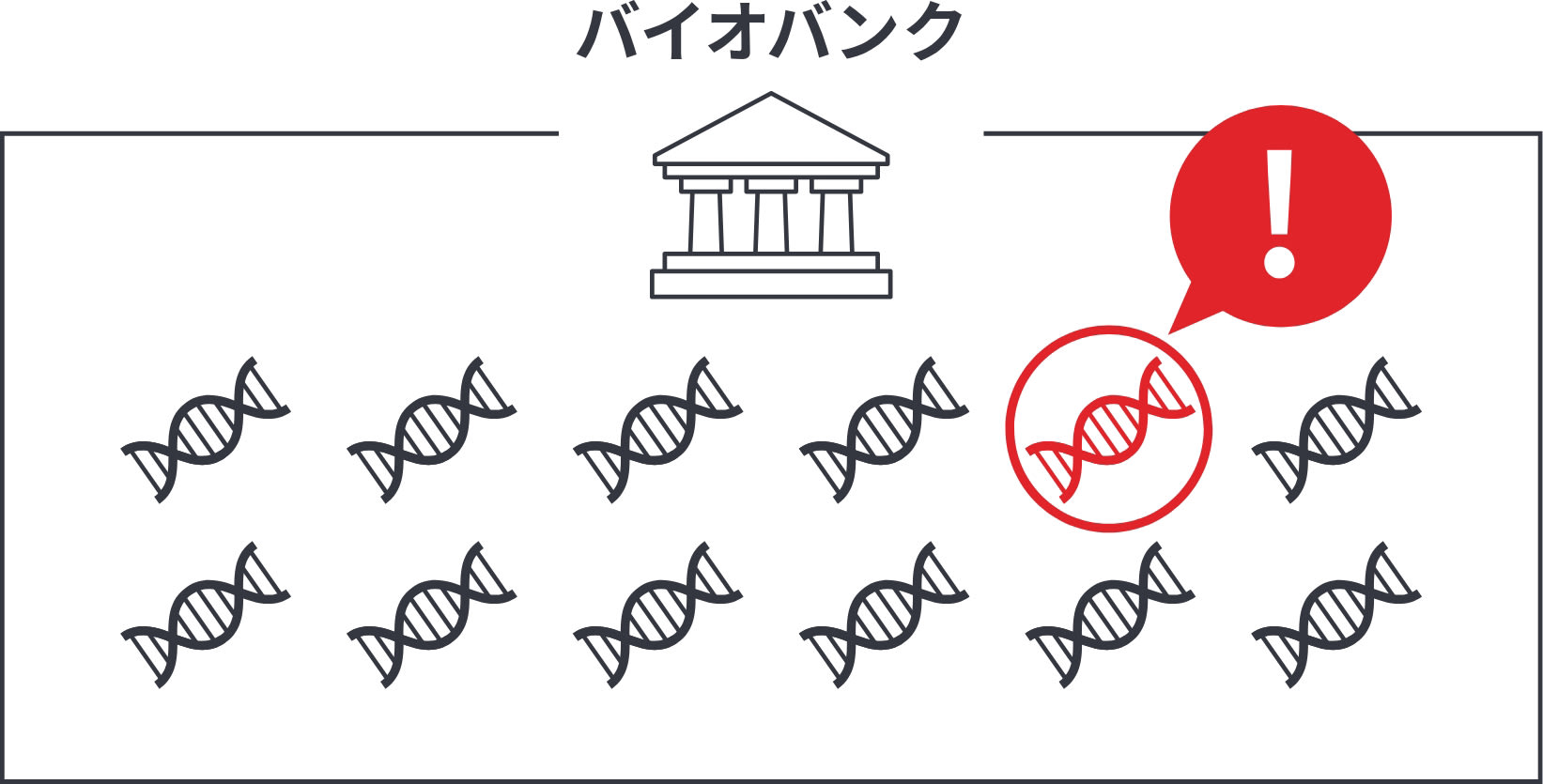

ゲノム創薬では、健康維持や病気の発症原因となっているゲノム配列の変化を見つけ、その配列変化が影響を与えるタンパク質に結合する物質(分子や抗体)が医薬品の候補となります。より大きな影響を与える配列変化の場合、その割合は数%以下のため、少ないサンプル数では配列の違いを見つけることができないので、バイオバンクが有する大規模なゲノム情報が必要となります。

A. 一人ひとりのゲノム情報と生活習慣などを解析し、その人に最適な予防・治療方法を提供します

個別化ヘルスケアとは、一人ひとりのゲノム情報や生活習慣などに合わせたヘルスケアを提供することをいいます。個々人に対して、疾患を予防するためのポイントや、病気にかかった場合は、効果の高い治療方法などを選択できます。ゲノム情報の解析技術が著しく進歩し、現在はヒトゲノム30億塩基対すべてを調べられるようになり、個人のゲノム情報の違いをより詳しく理解できるようになりつつあります。こうした技術革新により、個別化ヘルスケアシステム実現への期待は加速度的に高まっています。

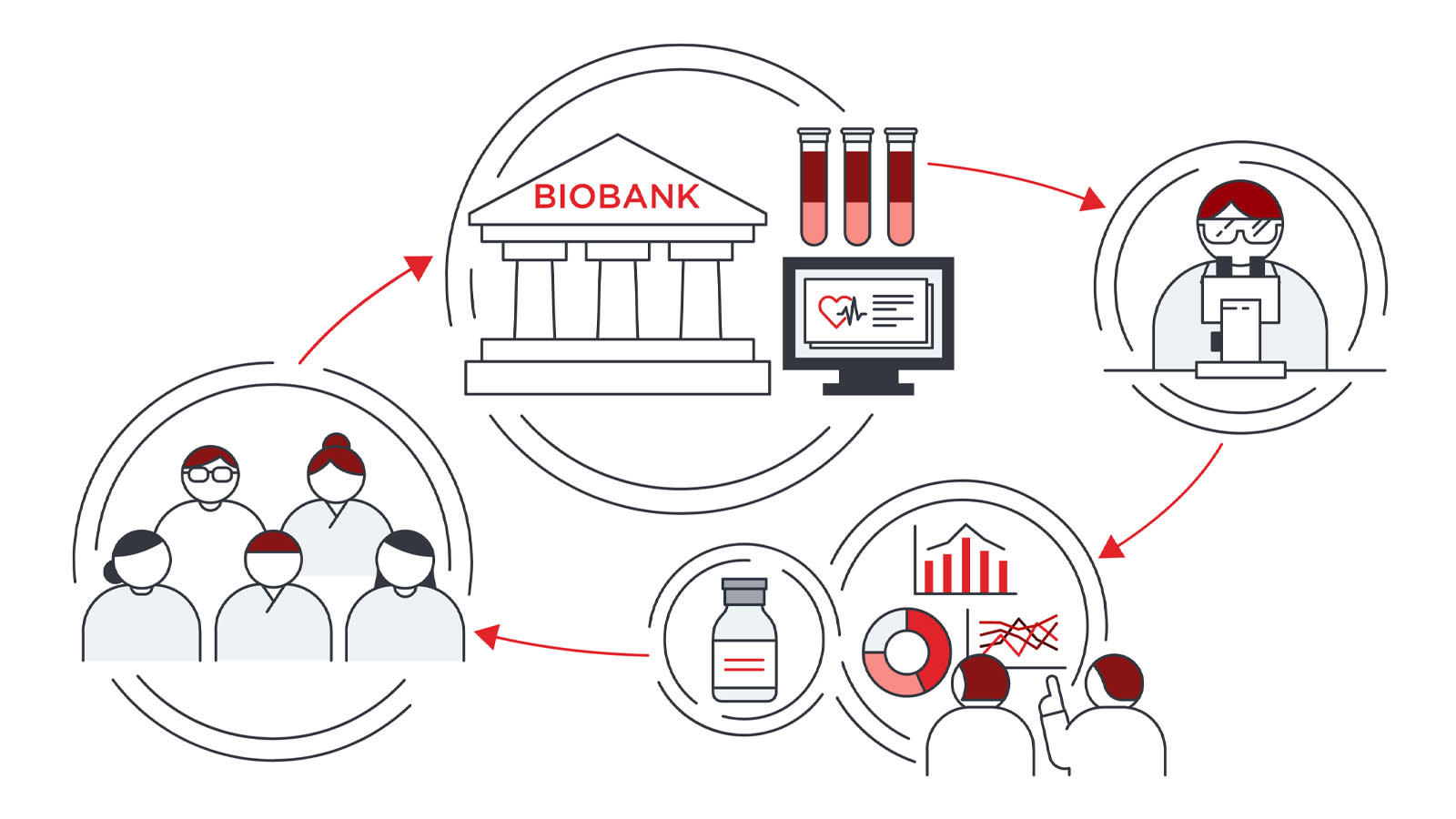

A. バイオバンクのデータ活用で、病気のリスクを予測。個別化ヘルスケアが進む可能性があります

バイオバンクと健康情報などを提供する参加者が、双方向でつながる未来型医療が提唱されています。参加者自身が最新の健康情報を把握したり、医薬品開発へ積極的に参加できる未来も考えられます。こうして蓄積される病気になる前の方々のデータから、より正確に病気のリスク(なりやすさ)を把握し、個別の予防策や治療方法などの提供が期待されています。

バイオバンクを活かした未来のヘルスケア—タケダの想い

安藤 達哉

武田薬品工業

リサーチ ニューロサイエンス創薬ユニット

「タケダが注力するニューロサイエンス領域でも、“ヒト疾患の理解”から始まる、新しい創薬プロセスが始まっています」

“どうしてこの病気が起こるのか”という、成り立ちがよくわかっていない疾患がたくさんありますが、バイオバンクのデータを組み入れた研究により、“ヒト疾患の理解”から始まる新しい創薬プロセスが始まっています。

タケダは、東北大学 東北メディカル・メガバンク機構との共同研究により、一般住民およそ1万人の脳画像データがあることに着目し、これらの全ゲノム情報も解析。認知機能が維持できる人、できない人のそれぞれの群では、どこに違いがあるのかを分析し、脳の働きに関わるゲノム配列の変化を見つけました。認知症など神経機能に関わる医薬品開発に役立てようとしています。

「参加者と研究者がともに薬をつくる、その“架け橋”となるのがバイオバンクです」

バイオバンクは、生体試料や生活習慣の情報などを提供してくださる方がいて、成り立っています。いただいた試料や情報は、匿名化など法令を遵守した方法で個人情報を守り、未来の創薬や医学のために活用されます。

バイオバンクは、創薬や医学の未来です。タケダは、バイオバンクを通じて、医学の進歩や、人々の健康に貢献することを目指しています。

※所属は制作当時のものです関連ストーリー

「開発から発売まで20年」ってナンダ?